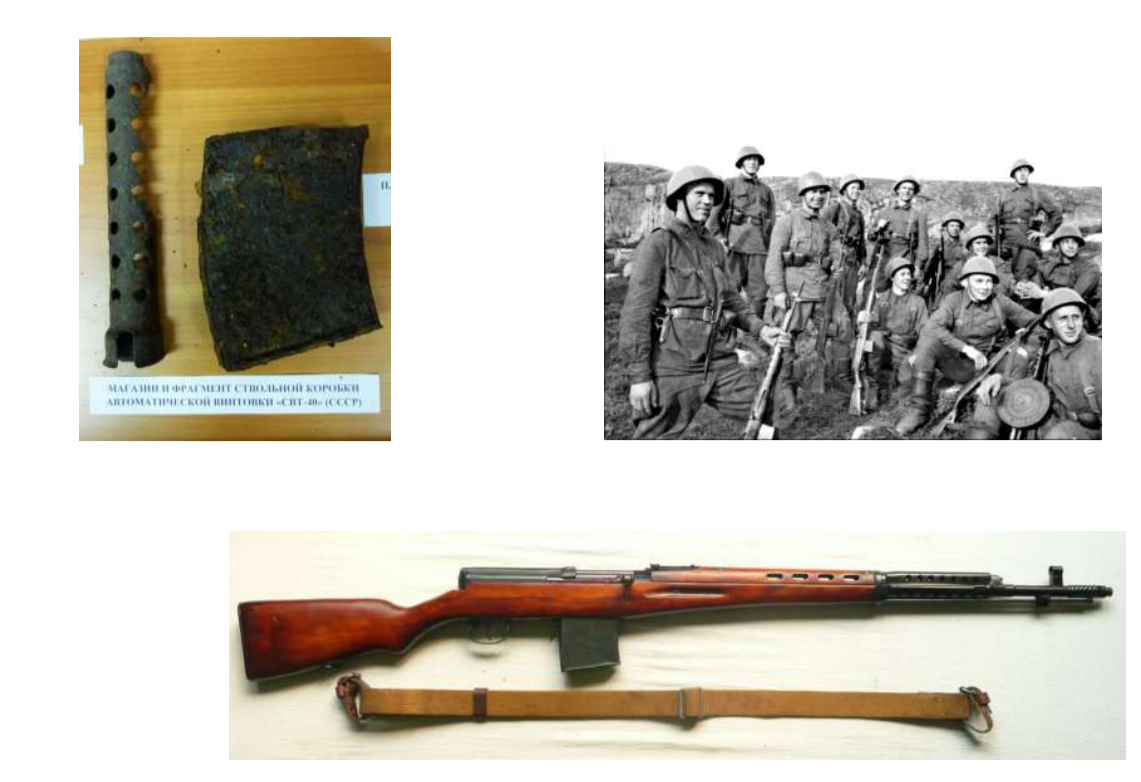

Среди экспонатов военно-исторической экспозиции «Война. Победа. Память» есть два неброских металлических фрагмента. Это составные части советского стрелкового оружия, история которого почти всегда вызывает искреннее удивление у наших посетителей. Когда мысленно представляешь советского пехотинца, солдата-победителя, вынесшего на своих плечах всю тяжесть великой войны, то обычно видишь в его руках или винтовку системы Мосина (легендарную «трехлинейку»), либо грозный в своей простоте и мощности пистолет-пулемет Шпагина (ППШ). И только немногие вспомнят, что на вооружении нашей армии был ещё один вид стрелкового оружия, который должен был объединить достоинства трехлинейки и ППШ. Пожалуй, ни об одной советской винтовке нет столь неоднозначных отзывов, как о самозарядной винтовке Токарева (СВТ-38/40). Причем большая часть этих отзывов – откровенно критическая. С другой стороны, известно, что в годы Великой Отечественной войны СВТ была высоко оценена нашими снайперами, на вооружении всех подразделений советской морской пехоты стояла СВТ-40, и как не удивительно – ценили это оружиесолдаты немецкого Вермахта. Давайте попробуем разобраться, почему же отзывы настолько противоречивы. Начиная с 1920-х гг. перед оружейными конструкторами СССР была поставлена задача разработать мощное и дальнобойное стрелковое оружие с автоматической перезарядкой патрона. Многие оружейники пытались решить эту задачу и небезрезультатно. Так в 1936 г. На вооружение РККА была принята автоматическая винтовка системы Симонова (АВС-36), стрелявшая очередями. Однако это привело к чересчур большому расходу боеприпасов при недостаточной эффективности огня. По воспоминаниям очевидцев, лично И.В.Сталин потребовал разработать новое стрелковое самозарядное оружие, ведение автоматического огня из которого было невозможно, так как «в условиях боя нервозное состояние стрелков толкает их на бесцельную непрерывную стрельбу». Уже через два года такое оружие было изготовлено видным советским оружейником Ф.В.Токаревым, создателем знаменитого пистолета «ТТ». Новая десятизарядная винтовка получила наименование «СВТ-38» и получила боевое крещение во время советско-финской войны 1939-40 гг. В ходе исправления обнаруженных недостатков её конструкция была доработана. Новая модификация, «СВТ-40» стала широко поступать в войска, где должна была заменить старую винтовку системы Мосина. Всего на наших оружейных заводах было изготовлено более миллиона новых винтовок. Наступил июнь 1941 года… Большое количество автоматических винтовок у советских стрелков стало неожиданностью для немцев в начале войны (один немецкий солдат писал домой летом 1941 г: «Русские поголовно вооружены ручными пулемётами»). Известно, что при осаде Брестской крепости немецкая пехота просто не могла приблизиться на дистанцию огня своих пистолетов-пулемётов, пока у защитников не закончились патроны.

Однако начавшаяся война выявила ряд серьёзных недостатков у нового оружия. Так на морозе оружейная смазка застывала, а при загрязнении винтовка просто отказывала в работе. Кроме того, СВТ-40 оказалась очень сложной и дорогой в производстве. Она состояла из 143 деталей (из них 22 пружины), для производства которых требовались 12 марок стали (в том числе две специальные). В условиях тяжелых поражений начального периода войны и вынужденной эвакуации предприятий в тыловые регионы СССР, отпроизводства самозарядной винтовки пришлось отказаться в пользу гораздо более простых и дешёвых образцов — трехлинейки и ППШ. Многие исследователи отмечают ещё одну важную особенность СВТ, сыгравшую в её судьбе негативную роль: она требовала к себе большой аккуратности и технической грамотности в обслуживании. Быстро обучить этим навыкам огромное число призывников военного времени, зачастую никогда не имевших дела со сложной техникой, было непросто. Таким образом по объективным причинам несмотря на все свои достоинства винтовка СВТ-40 так и не смогла заменить устаревшую, но гораздо более простую и неприхотливую трехлинейку. Но забывать «Свету» (так наши бойцы ласково называли СВТ-40) не стоит. Свой вклад в великую Победу она внесла, в умелых руках не раз спасая жизни наших бойцов своей мощью и скорострельностью. Особенно полюбили «Свету» наши снайперы. Знаменитая девушка-снайпер Людмила Михайловна Павличенко, личный счёт которой составил 309 уничтоженных гитлеровцев, предпочитала использовать в бою СВТ-40. И именноопыт эксплуатации винтовок Токарева помог в разработке послевоенного индивидуального автоматического оружия, которое должно было быть очень простым и крайне неприхотливым. Так что, в какой-то степени самозарядные винтовки Токарева стали предшественниками будущего гениального автомата Калашникова.

Однако начавшаяся война выявила ряд серьёзных недостатков у нового оружия. Так на морозе оружейная смазка застывала, а при загрязнении винтовка просто отказывала в работе. Кроме того, СВТ-40 оказалась очень сложной и дорогой в производстве. Она состояла из 143 деталей (из них 22 пружины), для производства которых требовались 12 марок стали (в том числе две специальные). В условиях тяжелых поражений начального периода войны и вынужденной эвакуации предприятий в тыловые регионы СССР, отпроизводства самозарядной винтовки пришлось отказаться в пользу гораздо более простых и дешёвых образцов — трехлинейки и ППШ. Многие исследователи отмечают ещё одну важную особенность СВТ, сыгравшую в её судьбе негативную роль: она требовала к себе большой аккуратности и технической грамотности в обслуживании. Быстро обучить этим навыкам огромное число призывников военного времени, зачастую никогда не имевших дела со сложной техникой, было непросто. Таким образом по объективным причинам несмотря на все свои достоинства винтовка СВТ-40 так и не смогла заменить устаревшую, но гораздо более простую и неприхотливую трехлинейку. Но забывать «Свету» (так наши бойцы ласково называли СВТ-40) не стоит. Свой вклад в великую Победу она внесла, в умелых руках не раз спасая жизни наших бойцов своей мощью и скорострельностью. Особенно полюбили «Свету» наши снайперы. Знаменитая девушка-снайпер Людмила Михайловна Павличенко, личный счёт которой составил 309 уничтоженных гитлеровцев, предпочитала использовать в бою СВТ-40. И именноопыт эксплуатации винтовок Токарева помог в разработке послевоенного индивидуального автоматического оружия, которое должно было быть очень простым и крайне неприхотливым. Так что, в какой-то степени самозарядные винтовки Токарева стали предшественниками будущего гениального автомата Калашникова.

Одним из символов Великой Отечественной войны можно назвать советскую солдатскую каску. Её строгие и узнаваемые контуры мы можем увидеть и на фронтовых фотографиях, и на бронзовых и гранитных памятниках, посвящённых воинам-победителям. Этот скромный предмет амуниции, спасший жизни тысяч и тысяч наших солдат, имеет свою историю. Наша каска,«Солдатский шлем образца 1940 г.» (СШ-40), была принята на вооружение перед самой Великой Отечественной войной. Один из авторов каски М.И.Корюков рассказывал впоследствии следующую историю: «Работу принимала комиссия, которую возглавлял Семен Михайлович Буденный. Он внимательно осмотрел изготовленный сотрудниками лаборатории шлем и …взялся за шашку. Удивленный выбором оружия, я усмехнулся. Заметив это, Семен Михайлович пояснил, что шашкой хороший кавалерист разрубает врага от плеча до пояса, — пуля такой силы не имеет. Конечно, Буденный был опытный „рубака“, и клинок из закаленной златоустовской стали, подаренный ему рабочими, был сильным испытательным оружием в его руках. Но тут, если можно так выразиться, коса нашла на камень. Свистнул рассекаемый шашкой воздух — и тут же звякнул шлем. Буденный с удивлением осмотрел место удара: „Скажи, пожалуйста, ему хоть бы что!“, и он взялся за наган. Стрелял Семен Михайлович сначала с двадцати пяти метров, затем — с десяти, почти в упор. После каждого выстрела шлем подскакивал, пули рикошетили, и я очень боялся, как бы они не попали в Буденного. За судьбу шлема я был спокоен и не волновался. „Молодцы! — сказал, наконец, маршал, — хорошо поработали“.» Конечно, с такими рекомендациями прославленного героя Гражданской войны СШ-40 был в кратчайшие сроки принят к производству. Изготовляли их в годы войны на металлургическом заводе «Красный Октябрь» в Сталинграде и Лысьвенским металлургическим заводом на Урале.Затем в связи с начавшейся Сталинградской битвой все советские каски выпускались только на уральском заводе (кстати, сейчас в г.Лысьвасоздан специальный Музей Каски.) В ходе заводских испытаний было выяснено, что СШ-40 с 25 метров выдерживает попадание простой пулей (патрон с уменьшенным зарядом) из 7,62-мм винтовки образца 1891/30 годов (той самой «трёхлинейки»). Конструкция и защитные свойства новой каски оказались настолько удачны, что с небольшими изменениями она простояла на вооружении Советской армии вплоть до 1980-х годов. В военно-исторической экспозиции «Война. Победа. Память» хранится СШ-40, обнаруженная курсантами клуба в ходе поисковых работ в составе сводного ивановского поискового отряда «Эхо» на территории Смоленской области. К сожалению, уже не удастся установить имя и судьбу советского бойца, которого она защищала от пуль и осколков. Но не будет преувеличением сказать, что и эта каска навсегда превратилась в символ нашей великой Победы!

Этот предмет немного теряется на фоне остальных экспонатов военно-исторической экспозиции ВСПК «Легион». Невзрачный футлярчик из бакелита всего-то 5 сантиметров длиной. А между тем, именно находка такого футлярчика является, наверное, самой желанной для каждого поисковика! Это - печально знаменитый солдатский смертный медальон. В начальный период Великой Отечественной войны в Рабоче-крестьянской Красной армии использовались закручивающиеся пластмассовые пенальчики-медальоны, в которые вкладывался листок бумаги с данными бойца. Согласно приказу Народного Комиссариата обороныСССР № 238 от 21.12.39 г. о использовании медальона в военное время, применялся либо специальный бланк, либо обычная рукописная записка. Бланк заполнялся в двух экземплярах. В случае гибели бойца один экземпляр отправлялся в канцелярию, второй оставался с телом и передавался родственникам после погребения. Однако, так должно было быть «на бумаге». А в действительности, многие красноармейцы не заполняли свои медальоны, считая это плохой приметой…. Кроме того, бумага – крайне недолговечный материал. Спустя десятилетия, прошедшие с войны, разобрать текст на вкладыше очень непросто. А уж если внутрь пенала попадала вода, то узнать имя погибшего героя чаще всего становится просто невозможно. Уже в ноябре 1942 года солдатский медальон в РККА был отменён. (Историки до сих пор спорят о причинах этого.) Не смотря на отмену, некоторые бойцы продолжали носить с собой медальоны уже по собственной инициативе. Держа в руках скромный бакелитовый пенал, мы должны помнить, что именно находка такого солдатского медальона даёт поисковикам шанс вернуть имя героя из вечности, а его потомкам узнать судьбу своего предка, не вернувшегося домой с той Великой войны.

Мало какое другое стрелковое оружие заслуживает титула «прославленный». В военной истории нашей страны в первой половине ХХ века именно «Максим» стал оружием-легендой. Даже песни про него пели… Да и сейчас характерный облик пулемёта знаком, наверное, каждому. И всё же даже в его истории есть малоизвестные страницы. Начнём с того, что даже в названии его мы по привычке делаем ошибку. Правильное его название – Максим, с ударением на первом слоге. И получил он свое имя в честь своего создателя, британского оружейника американского происхождения Хайрема Стивенса Максима в 1883 году. Фактически это был первый в мире станковый пулемёт, широко применявшийся в многочисленных войнах и вооружённых конфликтах на рубеже 19-20 веков. Новое оружие заинтересовало и русское правительство, и после переговоров «Максим» с 1904 г. Слали производить на тульских оружейных заводах. Однако у новинки был ряд серьёзных недостатков, главным из которых безусловно была его громоздкость. (вес пулемёта достигал 200 кг.) В 1910 г. группа отечественных оружейников провела глубокую модернизацию «Максима» и разработали новый колёсный станок. Пулемёт полегчал до 70 кг. и приобрёл тот самый узнаваемый облик. Именно этот «Максим»широко применялся в ходе Первой мировой войны и Гражданской войны.Пулемёты использовали в качестве станковых пулемётов, устанавливали на бронеавтомобили, бронепоезда и «тачанки». В 1930 г. была проведена очередная модернизация «Максима», однако к концу 1930-х годов конструкция пулемётаморально устарела. Ещё до войны была разработана и запущена в производство существенно более совершенная и современная конструкция станкового пулемёта — ДС конструкции В. Дегтярёва. Казалось бы, «Максим» навсегда ушёл в историю. Но тут началась Великая Отечественная война. Новый пулемёт оказался слишком прихотливым и часто приходил в негодность. И старый надёжный «Максим» вновь вернулся в нашу армию. Его использовала как пехота, так и горнострелковые отряды, а также флот. В зимнее время «Максим» устанавливали на лыжи, санки или на лодку-волокушу, с которых и вели огонь. Во время Великой Отечественной пулемёты крепили на лёгкие внедорожники «Виллис» и ГАЗ-64.Был и счетверённый зенитный вариант «Максима». В таком виде пулемёт устанавливался в кузовах автомашин, бронепоездах, на крышах зданий. Пулемётные системы «Максима» стали самым распространённым оружием войсковой ПВО. И выпускался вплоть до 1945 г. В нашем музее хранится фрагмент пулемётной ленты «Максима», изготовленной из брезента с целью экономии металла, а также металлический короб, предназначенный для хранения и переноски подобных лент на 250 патронов. Эти экспонаты были обнаружены на смоленской земле в ходе поисковых работ поискового отряда «Эхо», в которых принимали участие и курсанты ВСПК «Легион». Кроме того, во время одного из учебно-тренировочных походов по Вичугскому району в руинах заброшенного дома была случайно найдена старая фотография, на которой мы увидели группу красноармейцев, знакомящихся с устройством пулемёта «Максим». Этот снимок также вошёл в состав военно-исторической экспозиции нашего музея.

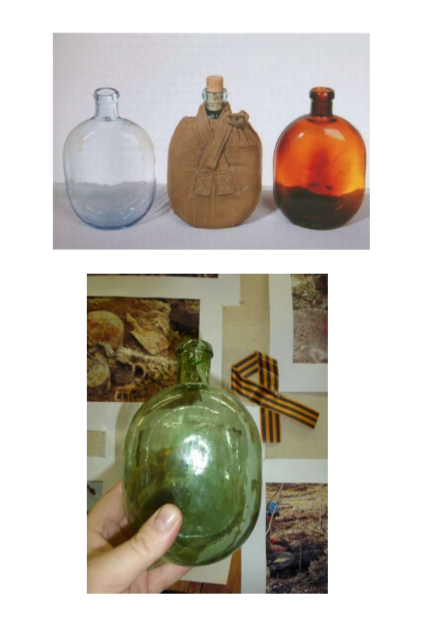

В военно-исторической экспозиции «Война. Победа. Память» есть один экспонат, который вызывает живой интерес практически у всех посетителей. Это стандартная армейская фляжка советского бойца, изготовленная из стекла…. Вот эта особенность обычного, казалось бы, предмета и удивляет наших гостей. Действительно, трудно представить более неподходящий материал для солдатской фляжки: тяжёлый и хрупкий. Более того, если вражеская пуля попадала во фляжку, то стеклянные осколки наносили дополнительные ранения нашему бойцу. Кстати, советские солдаты не любили эти фляги и при возможност

и заменяли их на трофейные немецкие. У писателя-фронтовика Виктора Астафьева в книге "Солдат и мать" есть такие слова: "... Время от времени я ругаюсь, желая всяких напастей тому, кто придумал стеклянные фляги для военного человека..." Так почему же наши бойцы были вынуждены использовать фляжки из стекла? Обратимся к истории. С давних времен как в русской, так и в армиях других стран, для переноски воды в экипировке солдата имелись разнообразные емкости. Например, в 19-м веке в армии Российской империииспользовали деревянную водоносную баклагу образца 1882 года. В годы Первой Мировой войны на «вооружение» в наших войсках появились фляги из дешёвого и доступного стекла. Они использовались и позднее, во время Гражданской войны. К началу 1930-х гг. в СССР было решено отказаться от неудобных стеклянных фляжек и перейти на гораздо более практичный, хотя и дорогой алюминий. В 1932 г. был утвержден Общесоюзный стандарт, в котором были установлены основные размеры и технические условия на металлические фляги для Рабоче-Крестьянской Красной армии ёмкостью в 1 и 0,75 литра.С началом Великой Отечественной войны наша страна столкнулась с проблемой дефицита алюминия, необходимого прежде всего для производства самолётов. В целях экономии ценного металла алюминиевые солдатские фляги зачастую заменяли на фляги стеклянные(аналог стеклянной фляжки царской армии) которые выпускались из различного по цвету стекла, снабжались брезентовым чехлом и затыкались резиновой, корковой или даже деревянной пробкой. Кроме того, завод «Красный выборжец», где производилось большинство советских металлических фляг, находился в осаждённом Ленинграде и не мог работать на всю нашу армию. Итак, военное время и нехватка ценного алюминия привели к тому, что наши бойцы вновь вернулись к дешёвым стеклянным фляжкам. И эти фляжки честно «служили» вплоть до самой Победы. (возобновить производство металлических фляг удалось лишь в 1948 г.) Найти уцелевшую стеклянную флягу во время поисковых работ на местах боёв Великой Отечественной – немалая удача. Стекло - очень непрочный материал, и чаще от фляги остаются только осколки…. Но иногда время щадит её, и в наших руках оказывается такая хрупкая, но в чём-то очень изящная, советская стеклянная фляжка

и заменяли их на трофейные немецкие. У писателя-фронтовика Виктора Астафьева в книге "Солдат и мать" есть такие слова: "... Время от времени я ругаюсь, желая всяких напастей тому, кто придумал стеклянные фляги для военного человека..." Так почему же наши бойцы были вынуждены использовать фляжки из стекла? Обратимся к истории. С давних времен как в русской, так и в армиях других стран, для переноски воды в экипировке солдата имелись разнообразные емкости. Например, в 19-м веке в армии Российской империииспользовали деревянную водоносную баклагу образца 1882 года. В годы Первой Мировой войны на «вооружение» в наших войсках появились фляги из дешёвого и доступного стекла. Они использовались и позднее, во время Гражданской войны. К началу 1930-х гг. в СССР было решено отказаться от неудобных стеклянных фляжек и перейти на гораздо более практичный, хотя и дорогой алюминий. В 1932 г. был утвержден Общесоюзный стандарт, в котором были установлены основные размеры и технические условия на металлические фляги для Рабоче-Крестьянской Красной армии ёмкостью в 1 и 0,75 литра.С началом Великой Отечественной войны наша страна столкнулась с проблемой дефицита алюминия, необходимого прежде всего для производства самолётов. В целях экономии ценного металла алюминиевые солдатские фляги зачастую заменяли на фляги стеклянные(аналог стеклянной фляжки царской армии) которые выпускались из различного по цвету стекла, снабжались брезентовым чехлом и затыкались резиновой, корковой или даже деревянной пробкой. Кроме того, завод «Красный выборжец», где производилось большинство советских металлических фляг, находился в осаждённом Ленинграде и не мог работать на всю нашу армию. Итак, военное время и нехватка ценного алюминия привели к тому, что наши бойцы вновь вернулись к дешёвым стеклянным фляжкам. И эти фляжки честно «служили» вплоть до самой Победы. (возобновить производство металлических фляг удалось лишь в 1948 г.) Найти уцелевшую стеклянную флягу во время поисковых работ на местах боёв Великой Отечественной – немалая удача. Стекло - очень непрочный материал, и чаще от фляги остаются только осколки…. Но иногда время щадит её, и в наших руках оказывается такая хрупкая, но в чём-то очень изящная, советская стеклянная фляжка

Была обнаружена на чердаке одного из заброшенных домов нежилой деревни Белоусово (Сокольский район ныне Нижегородской области.) В этом же доме были найдены остатки семейного архива: несколько старых фотографий и ряд личных документов, относящихся к 1930-40-м гг. Особый интерес вызвала одна из фотографий: молодой парень в форме артиллериста Рабоче-крестьянской Красной Армии и, возможно, именно в той фуражке, котораябыла найдена на чердаке. На оборотной стороне фотографии была подпись: «На память маме от сына Колесникова Павла Ивановича».При помощи сайта«Объединённая база данных «Мемориал», на котором хранится информация о миллионах наших соотечественников, погибших или пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, нам удалось установить судьбу молодого артиллериста с фотографии: «красноармеец Павел Колесников пропал без вести в июле 1942г.» Во время дальнейшей работы с обнаруженными документами и с интернетресурсами курсантке ВСПК «Легион» и бойцу сводного поискового отряда «Эхо» Артемьевой Полине удалось более подробно выяснить как некоторые страницы биографии Павла Ивановича, так и последние дни его жизни. Об этом хочется рассказать более подробно: 28 июня 1942 года из района северо-восточнее Курска немецкая армейская группа "Вейхс" начала наступление на воронежском направлении и прорвала оборону войск Брянского фронта. Началась крайне не удачная для советских войск Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция. С самых первых дней 602-й Пушечно-артиллерийский полк, в котором служил красноармеец Колесников, оказался на острие немецкого удара. Первое время натиск противника удавалось сдерживать, но 3 июля немецкофашистские войска взломали советские оборонительные позиции. При отходе к переправе через реку Оскол наши артиллеристы трижды принимали боевой порядок для отражения танков противника прямой наводкой, хотя тяжёлые пушки совсем не были для этого приспособлены. Все попытки прорвать с боем танковые заслоны через реки Оскол и Стужень оказались безуспешными. Оставшаяся в наличии материальная части в количестве пяти тракторов и пушек без боеприпасов по приказу командира полка была взорвана. Оставшийся в живых личный состав побатарейно, группами стал пробиваться из окружения к реке Дон.....Всего же, по официальным фронтовым сводкам, из состава 602-го ПАП вырвались из фашистского «котла» и переправилось через Дон 157 человек (то есть лишь один из десяти...) Все остальные либо погибли, либо пропали без вести. Среди последних, вместе со всемисвоими сослуживцами по орудийному расчёту, оказался и Павел Иванович Колесников.... Какова была его дальнейшая судьба - вряд ли кто узнает - погиб он сразу или сгинул в фашистском плену? Но вернутьсядомойкрасноармейцу Колесникову было уже не суждено.... Вечная память!

История порой несправедливо обходится не только с людьми, но и с оружием. О некоторых творениях оружейных мастеров слышали даже те, кто никогда не интересовался историей оружия. Их названия постоянно на слуху и становятся нарицательными: Т-34, Ил-2, ”Катюша”… Другие же виды оружия оказались забыты последующими поколениями. Такая судьба ждала редкую и по своему уникальную винтовочную гранату ВПГС-41, от которой остались лишь скудные упоминания и неясные изображения в специальной литературе. Главной ударной силой Вермахта, безусловно, были мощные бронетанковые силы. Стальные клинья танковых дивизий фашистских генералов Гудериана и Гота прорывали оборону советских войск, охватывали фланговыми ударами наши отступающие армии. рвались к Москве… В Красной армии катастрофически не хватало средств борьбы с вражескими бронированными машинами. Нашим бойцам как воздух требовалось надежное и предельно простое противотанковое средство. Ручные гранаты и бутылки с зажигательной смесью не могли поразить немецкие танки на большом расстоянии, артиллерии было слишком мало. И вот уже осенью первого года Великой Отечественной, советские оружейники, казалось бы, смогли решить эту проблему: «Винтовочная противотанковая граната системы конструктора Сердюка образца 1941 года» (ВПГС-41) была разработана в конструкторском бюро Наркомата угольной промышленности, руководимым Сердюком, и принята на вооружение 13 октября 1941 года. Граната относилась к типу так называемых «шомпольных гранат». Она была похожа на стальную стрелу, которая вставлялась в ствол советской винтовки системы Мосина (знаменитой «трехлинейки») При выстреле холостым патроном граната ВПГС-41 устремлялась к вражескому танку и поражала его (боевой заряд гранаты составлял более 300 граммов взрывчатки.) Благодаря кумулятивному (прожигающему) эффекту граната пробивала броню толщиной до 4 сантиметров на расстоянии около 60 метров. По групповым целям дальность поражения увеличивалась вдвое.

Таким образом, уже в октябре 1941 года наша армия получила собственное кумулятивное оружие, которое в фашистской армии считалось строго секретным (известно, что использовать кумулятивные снаряды на первых порах в немецкой армии могли только с личного разрешения Гитлера.) Однако, у нашей шомпольной гранаты были слишком серьезные недостатки. Спешка при ее разработке привела к тому, что достаточно часты были случаи преждевременного срабатывания взрывателя. К сожалению, это приводило к тяжелым ранениям и даже гибели наших солдат от своего же оружия. Кроме того использование гранаты разбивало ствол винтовки, приводя ее в негодность. Из-за конструктивных недостатков производство шомпольной гранаты ВПГС-41 было прекращено весной 1942 года, и довольно быстро о неоднозначном, но оригинальном изобретении советских оружейников практически забыли. До наших дней фрагменты этой необычной гранаты дошли в очень небольшом количестве. Как писал один из исследователей: «Единицы гранат ВПГС-41 лежат в музеях, и мало кто из посетителей догадывается, что эта невзрачная и вообще не понятно для чего предназначенная ”железяка”, самим фактом своего существование опровергает укоренившееся мнение, что Вермахт в начальный период войны во всем превосходил Красную Армию».

Тем ценнее факт, что в числе экспонатов, представленных среди прочих на выставке «Война. Победа. Память» в Дворце творчества посетители могут увидеть фрагменты подобной шомпольной гранаты

Таким образом, уже в октябре 1941 года наша армия получила собственное кумулятивное оружие, которое в фашистской армии считалось строго секретным (известно, что использовать кумулятивные снаряды на первых порах в немецкой армии могли только с личного разрешения Гитлера.) Однако, у нашей шомпольной гранаты были слишком серьезные недостатки. Спешка при ее разработке привела к тому, что достаточно часты были случаи преждевременного срабатывания взрывателя. К сожалению, это приводило к тяжелым ранениям и даже гибели наших солдат от своего же оружия. Кроме того использование гранаты разбивало ствол винтовки, приводя ее в негодность. Из-за конструктивных недостатков производство шомпольной гранаты ВПГС-41 было прекращено весной 1942 года, и довольно быстро о неоднозначном, но оригинальном изобретении советских оружейников практически забыли. До наших дней фрагменты этой необычной гранаты дошли в очень небольшом количестве. Как писал один из исследователей: «Единицы гранат ВПГС-41 лежат в музеях, и мало кто из посетителей догадывается, что эта невзрачная и вообще не понятно для чего предназначенная ”железяка”, самим фактом своего существование опровергает укоренившееся мнение, что Вермахт в начальный период войны во всем превосходил Красную Армию».

Тем ценнее факт, что в числе экспонатов, представленных среди прочих на выставке «Война. Победа. Память» в Дворце творчества посетители могут увидеть фрагменты подобной шомпольной гранаты